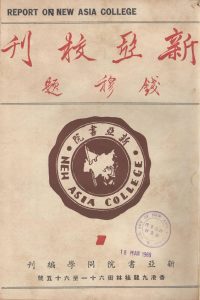

前身:《新亚校刊》

《新亚校刊》是早期新亚同学发起的一部刊物,创刊于1952年6月1日,刊名由钱穆先生题字,是当时书院唯一出版物,编委成员俱为学生。张丕介先生在《新亚生活》创刊号追溯前事时提到:

为了策励自己和对社会报导我们的一切起见,由少数同学负起编印校刊的责任。教授只站在辅导地位。一切捐款、写稿、校对、分发等工作,全由学生负担。

《新亚校刊》并非只是同学文摘,也会刊登教授和校友的来稿,内容涵盖学术文章、学生习作、老师寄语、同学生活、校友近况,以及学校行政与发展消息。至于出版经费,全赖师生上下捐款,校刊亦不时刊登捐款纪录以鸣谢。

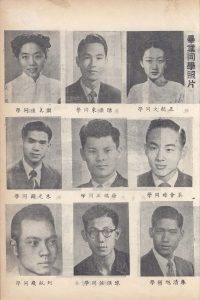

校刊共印行了九期,至1957年7月15日止,一年两期,有时会充当该学年的毕业特刊,并刊登同学的毕业照,后来《新亚生活》长时间沿用这做法。

《新亚生活双周刊》

校刊由同学筹办,加上半年一期,难以及时发布书院信息。因此,书院于1958年成立「出版委员会」,统筹出版事务,并推出《新亚生活》,定为双周刊,由张丕介先生主持。创刊号于同年5月5日出版,钱先生在发刊词提到:

我们这一份「新亚生活双周刊」,便想把新亚生活之各部门,各方面,尽量汇集披露出来。

双周刊内容涵盖讲词与杂文、书院活动报告与行政公告、新书出版与艺术作品,乃至教职员、学生团体和校友的消息,其出版从创刊号起至1973年7月毕业特刊为止,共计15卷292期。至于原有《新亚校刊》,亦改由书院教授主持办理,并变更为纯学术刊物。

因着推动学术的目的,书院将《新亚校刊》改编为《新亚书院学术年刊》,于1959年10月创刊,专门发表学术文章。

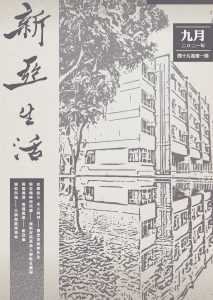

《新亚生活月刊》

1973年7月书院从农圃道迁入沙田现址,当年九广铁路尚未电气化,出入中大不如今天便利。考虑到交通问题,书院决定缩减《新亚生活》的出版期数,除暑假期间外,每月十五日出版一期,全年拟出十期。2022年是书院第四十九年出版月刊。

月刊秉承双周刊编采方针,致力成为师生校友沟通的平台,兼向社会人士展示书院的最新面貌动向。为了增加读者阅览的兴趣,近年先后策划多个不同性质的专栏,包括——

「试步新亚」:由新亚同学出任校园记者,自行策划主题及采访;

「新亚艺廊」:由艺术系前系主任、本院资深导师李润桓教授口述新亚艺术系老师的生平与艺术;

「花草树木在新亚」:由胡秀英植物标本馆馆长刘大伟博士介绍生长在新亚书院的植物;

「农圃中文‧人与书」:由新亚研究所前教务长、香港浸会大学中文系荣誉教授邝健行教授描述当年新亚中文系的逸材及其著作;

「农圃杂忆」:由新亚研究所前所长、香港大学中文学院荣誉教授陈志诚教授追忆他所见农圃道新亚的人与事;

「同题异写‧两种风景」:由数字年青校友组成写作团队,进行命题撰写;

「游目四海」:邀请数字身处海外深造或工作的校友来稿; 此外亦增加人物专访的栏目,包括专访学者的「学思历程」,以及访问本院的师生、校友等。为适应电子化趋势,月刊近年并推出电子版,除上载到书院网站,亦经电邮向本院同学、教职员和校友寄送。

(作者:洪振邦)