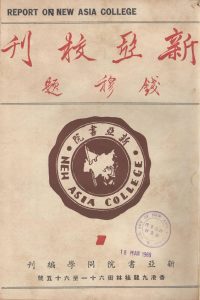

前身:《新亞校刊》

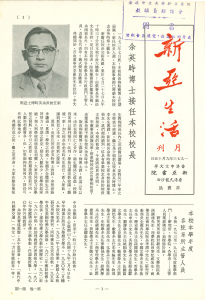

《新亞校刊》是早期新亞同學發起的一部刊物,創刊於1952年6月1日,刊名由錢穆先生題字,是當時書院唯一出版物,編委成員俱為學生。張丕介先生在《新亞生活》創刊號追溯前事時提到:

為了策勵自己和對社會報導我們的一切起見,由少數同學負起編印校刊的責任。教授只站在輔導地位。一切捐款、寫稿、校對、分發等工作,全由學生負擔。

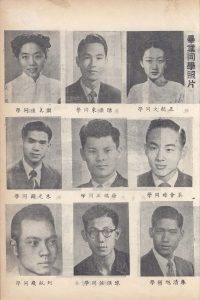

《新亞校刊》並非只是同學文摘,也會刊登教授和校友的來稿,內容涵蓋學術文章、學生習作、老師寄語、同學生活、校友近況,以及學校行政與發展消息。至於出版經費,全賴師生上下捐款,校刊亦不時刊登捐款紀錄以鳴謝。 校刊共印行了九期,至1957年7月15日止,一年兩期,有時會充當該學年的畢業特刊,並刊登同學的畢業照,後來《新亞生活》長時間沿用這做法。

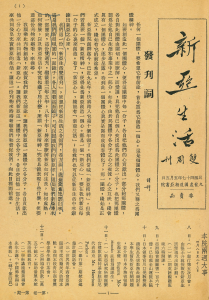

《新亞生活雙週刊》

校刊由同學籌辦,加上半年一期,難以及時發布書院信息。因此,書院於1958年成立「出版委員會」,統籌出版事務,並推出《新亞生活》,定為雙周刊,由張丕介先生主持。創刊號於同年5月5日出版,錢先生在發刊詞提到:

我們這一份「新亞生活雙週刊」,便想把新亞生活之各部門,各方面,盡量彙集披露出來。

雙周刊內容涵蓋講詞與雜文、書院活動報告與行政公告、新書出版與藝術作品,乃至教職員、學生團體和校友的消息,其出版從創刊號起至1973年7月畢業特刊為止,共計15卷292期。至於原有《新亞校刊》,亦改由書院教授主持辦理,並變更為純學術刊物。 因着推動學術的目的,書院將《新亞校刊》改編為《新亞書院學術年刊》,於1959年10月創刊,專門發表學術文章。

《新亞生活月刊》

1973年7月書院從農圃道遷入沙田現址,當年九廣鐵路尚未電氣化,出入中大不如今天便利。考慮到交通問題,書院決定縮減《新亞生活》的出版期數,除暑假期間外,每月十五日出版一期,全年擬出十期。2022年是書院第四十九年出版月刊。

月刊秉承雙周刊編採方針,致力成為師生校友溝通的平台,兼向社會人士展示書院的最新面貌動向。為了增加讀者閱覽的興趣,近年先後策劃多個不同性質的專欄,包括——

「試步新亞」:由新亞同學出任校園記者,自行策劃主題及採訪;

「新亞藝廊」:由藝術系前系主任、本院資深導師李潤桓教授口述新亞藝術系老師的生平與藝術;

「花草樹木在新亞」:由胡秀英植物標本館館長劉大偉博士介紹生長在新亞書院的植物;

「農圃中文‧人與書」:由新亞研究所前教務長、香港浸會大學中文系榮譽教授鄺健行教授描述當年新亞中文系的逸材及其著作;

「農圃雜憶」:由新亞研究所前所長、香港大學中文學院榮譽教授陳志誠教授追憶他所見農圃道新亞的人與事;

「同題異寫‧兩種風景」:由數位年青校友組成寫作團隊,進行命題撰寫;

「遊目四海」:邀請數位身處海外深造或工作的校友來稿;

此外亦增加人物專訪的欄目,包括專訪學者的「學思歷程」,以及訪問本院的師生、校友等。為適應電子化趨勢,月刊近年並推出電子版,除上載到書院網站,亦經電郵向本院同學、教職員和校友寄送。

(作者:洪振邦)