「同題異寫‧ 兩種風景」作者團隊由五位背景不同的校友組成。專欄每期設一題目,由兩位作者各出機杼,自由發揮。五人輪流執筆,每次不同組合,期盼刷出寫作的新火花。

中大哲學系鄭宗義教授曾經為《中大學生報》迎新特刊撰寫〈珍惜陌生不穩之感〉一文,當中內容在不同時刻都啟發、安慰過本期同題異寫的兩位作者。適逢畢業特刊,兩位作者均希望透過分享各自的經歷,回應鄭教授一文,致上謝意。

本期作者 龔文俊(17 /新聞與傳播)

曾擔任商業記者,現專注公共事務。大學有幸住宿五年,愛在晚上穿拖鞋逛校園,儼如在家; 愛分享見聞, 還請多多包涵囈語!

今年畢業的各位都很了不起!

一九年九月入學後,剛剛花了一學期適應大學生活,便要改為適應網課,應付一波接一波的疫情和防疫措施,要外出交流肯定也是困難重重。實際情況有多波折,應該是不足為外人道。

如此想來,能夠熬過種種考驗,順利完成學業,再參加畢業典禮實在不是一件易事。或許,各位都已經是擁抱陌生不穩之感的專家了!

來到這一刻,我不免好奇,各位下山數月後有甚麼感覺:是在應付找工作的徬徨?是在享受新工作帶來的挑戰?是在後悔大學四年沒有好好玩個夠?還是在考慮去與留?有沒有像當年開學的時候,心中冒出了許多陌生不穩之感?

關於找工作

記得自己畢業的頭一年,總是在心中報怨找不到一份滿意的工作,擔心工作內容實在沒有甚麼意思,與選錯科目的擔憂有過之而無不及。有段時間,常常在床上輾轉反側,有時到三點也不能入睡,最後只能起床,拿起紙和筆來分析自己到底下一步應該怎麼做。

煩心的是,有不同的人出於好意提醒自己,剛剛出來工作就是應該嘗試累積經驗,不要太「jumpy」,不然僱主看到履歷後可能會有壞印象;又有人提醒,去到新公司又要重新適應和同事的互動,一動不如一靜。可惜啊,工作沒有「add-drop period」,很多事情都要「頂硬上」。

最後我還是有點反叛,在畢業後的第一年乾脆換了兩份工作,到了年底才在第三家公司安定下來,有適合的職責,又有和善的同事,一做便是三年半。分享這個經歷不是呼籲大家都在第一年換幾份工作,只是希望當大家有類似念頭的時候,不要一來便否定自己,因為這或許正是理順想法的契機。

有時候我也會想,是不是自己事業運不太好,所以才會有類似的糾結。經過一段時間後卻發現,就算是在眾人眼中平步青雲的大公司管理培訓生、投資經理有時都會有類似的思考,便知道自己也不是個例外,感到安心。

關於自由工作

要承認,我對自由工作有一些保守想法,總是覺得僱主是在壓榨自由工作者,希望得到勞動成果,但不用承擔自由工作者的醫療和退休開支,是現代職場版的「打完齋唔要和尚」,害得身邊一些自由工作者朋友或多或少要面對和工作穩定相關的焦慮。

直到最近認識到一位新朋友,才開拓了我的視野。她說她是真心喜愛自由工作,一來不喜歡全職工作的束縛,二來自己不會有單一收入來源,就算手上失去了其中一些項目,都總會有另外幾個項目足夠支持自己的生活,不用仰賴一個老闆,這樣的安排反而給了她滿滿的安全感。

我是打從心底裏敬佩這個朋友,她不是用甚麼「阿Q精神勝利法」來安慰自己,而是真的是體驗了不同的工作模式,最後自信地享受當一個了無牽掛的自由工作者。

關於創業

身邊有幾個朋友都在畢業後創業,有曾經木訥的人會主動接觸媒體,分享自己的故事;有人經過一番努力,得到業界以外的認同,有資源在更廣闊的平台發揮所長。

朋友取得成就,當然值得高興;但每次想到他們取得成就之前面對的掙扎——又是另一種陌生不穩之感——我不能不提醒自己,一定要對那些仍然在起步階段打拼的人給予鼓勵和支持。嘮叨一句,過去數年不少傳媒機構倒閉,有不同中大校友參與開辦了新的新聞機構,學校是不是能夠更積極一點,像肯定其他初創機構般,肯定這些前輩的成就?

回到題目的最初,所謂的陌生不穩之感令人忐忑,但實在無以名狀,這篇文章肯定不能把方方面面都寫進去。只是想到,若果大家入學的時候會有陌生不穩之感,畢業的時候應該都有吧?是不是源自於自己對理想的實踐:無論是對個人、群體還是社會的理想,不知道應該如何在社會踐行自己的想法?

如果你現在沒有遇到,真的恭喜你;如果有的話,希望你身邊有朋友,不會害怕分享未知和不安,能夠互相傾聽、互相支持。能夠擁抱康莊大道是一件好事,但是初入社會,擁抱一些陌生不穩之感可能也是件正常的事。

陌生不穩之感或許能夠推動人有更多摸索,但有時候感覺就是沒有緣由地存在於這裏,不能擺脫,只能共存。

(文/龔文俊)

本期作者 楊思毅(17 /政治與行政學)

喺香港土生土長嘅複雜性創傷後壓力症候群(Complex PTSD)倖存者。二○一二年入新亞後,有幸結交到嚟自五湖四海嘅好朋友、職員同老師,令佢即使跌跌碰碰,都有人互相扶持。臨畢業前,由於一位好朋友自殺身亡,加上家庭同學校嘅童年創傷,令佢對心理、輔導學同情緒教育漸漸產生興趣,後來加入Teach For Hong Kong 喺基層小學教咗一年書,望到唔少學生同佢細個好似,因為屋企同學校冇教,所以唔識講自己感受,影響社交同學習。二○一八年,佢同另外兩位中大校友創立非牟利機構JUST FEEL 感講,希望喺香港學校同家庭推廣「善意溝通」同「社交情緒教育」,凡事「先處理心情,再處理事情」,令每個小朋友成長得更幸福。

當得悉今期是畢業特刊時,我與相識多年的好友討論並決定是次題目為「擁抱陌生不穩之感」。回想起當年臨近畢業時,我也感到不安和不穩,對未來感到迷惘。但是,當時我並沒有意識到這種感受原來會越發頻密和強烈,也沒有和朋友分享。直到後來,我才發現身邊的朋友也有類近狀況。因此,我希望透過這篇專欄文章分享自己的經歷,勉勵仍在新亞就讀的師弟師妹,以及對個人志業有困惑的人。

或許我們都渴望在面臨未知之際可以有「指路明燈」,但根據我的經驗,燈即使照得再亮,指向的也只是大方向,而在沿路的旅程中,我們難免會經歷陌生不穩之感,以認識、探索和成為自己。根據二○一五年美國的一項統計,只有百分之二十七的大學畢業生從事與他們本科主修密切相關的工作。[1] 即使找到了自己心之所向的職業方向,在努力學習和發展的過程中也不可能一帆風順,而是充滿著曲折和挑戰。

回想起當年就讀政治與行政學系時,我亦曾對畢業後的未來感到迷茫。那個時代不少人都會問政治學生,畢業後是否考慮參選做「長毛」(笑),有時都不知道該如何回應。在二○一五年就讀大學四年級時,我幸運地遇上了「GPAD 4010: Seminar in Government: Capstoning GPA」[2] 這門課,讓我有機會反思大學教育對我的影響,以及思考自己的未來。

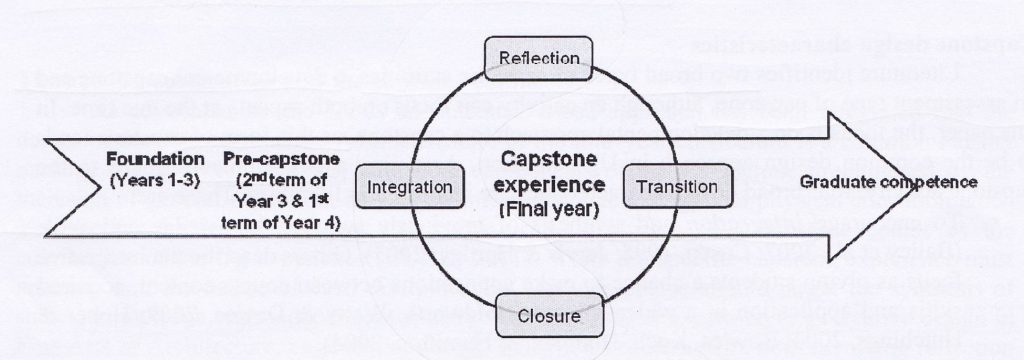

還記得老師在第一課 [3] 中分享道,根據二○一一年香港中文大學學能提升研究中心(CLEAR)的報告 [4],總整課程由以下四個要點組成:整合先前所獲知識、對大學時期所學進行反思、對大學時期的學習作出總結、從大學到職場的過渡。然而,報告顯示很多學生都認為「職場過渡」的內容不足。老師往往將畢業論文視為「總結性論文」,卻對當中的「職場過渡」部分缺乏理解,有些甚至視「總結性論文」為進一步學習或研究的準備,忽略了大部分畢業生將會進入職場,而非繼續升學或研究,並不需要在臨畢業前用上大量時間鑽研學術論文寫作。

有趣的是,這種情況不僅發生於中大。Hummer在二○一四年的研究 [5] 中指出,在二百一十七個政治學課程中,只有百分之五十九的課程聲稱含有「Capstone」元素,但這些課程主要以研討會(百分之七十五)、研究論文(百分之四十三)和學士論文(百分之二十五)為主,缺乏實際的「職場過渡」元素。真正具備此元素的課程,只有現場經驗(Field Experience)(百分之五點四)及作品集(Portfolio)(百分之四點七)。令人印象深刻的是,老師提到前三者的佔比之所以如此大,是因為大部分教授只懂得前三者,而後兩者則需要額外的知識和成本。

諷刺的是,老師更發現這篇文章雖然發表於二○一四年,但其實Hummer早在二○一二年的美國政治科學協會會議上發表有關研究內容。以下這段陳述僅出現在會議發言中,並未在發表的文章中提及:「如果要改革任何課程,必須從教職員自身開始。 [6] 」

老師由自身開始,嘗試創新和改革課程。他邀請了幾位政政系的校友回來分享他們在職場上面臨的困境,讓我們對現實社會有更深入的理解,擴闊了我們的想像力。有一次,他在課堂上播放了一段影片,提到行行出狀元,讓我們想像一下畢業後不一定做白領,而是考慮學紮鐵做藍領。由一位大學教授問我們這條問題意義特別大,畢竟山上、象牙塔的生活總是美好的,下山後終須面對現實的社會,踏實地尋覓自己的前路。

在二○一七年臨近畢業時,我對「求職」感到十分焦慮,後來「膽粗粗」地加入了教育初創非牟利機構「Teach For Hong Kong」,在基層小學擔任了一年項目老師。在前線教育經驗中,我意識到學童身心健康問題的重要。在命運的驅使和生命的呼喚下,我鼓起勇氣,嘗試與自己的不安共存,學習善意溝通、社交情意教育兩大理論,與朋友共同創立非牟利機構「JUST FEEL 感講」,希望透過轉化學校和家庭的溝通文化,促進學童的身心健康,可算是從事教育、社會創新和心理學等領域的工作,與我的本科並無直接關係。以前,我從未想過自己會走上這條路,人生真是奇妙得不可思議。這些年來我經歷過高低起伏,現在回望,才明白這是成長的必經階段,可謂是

「一切苦與樂最終都一樣,是為旅途增添花樣」 [7] 。

我想,在二○一五年秋天於中大山上聽到「GPAD 4010: Seminar in Government: Capstoning GPA」這門課,實實在在地幫助我從學院過渡至職場,讓我建立更開放的心態,為此我要感謝政政系開設這門特別的課,特別是教職員以身作則改革此課程。如果有更多學系開辦類似課程,相信定會為一眾學生帶來裨益!

最後,我希望在本文結尾,以電影《一秒拳王》中的經典台詞「避唔到,一齊捱」,結合新亞校歌「趁青春,結隊向前行」勉勵大家,一起在 VUCA [8] 的社會中,共同擁抱陌生不穩之感!

(文/楊思毅)

注釋

[1] Abel, J.R., & Deitz, R. (2015). Agglomeration and Job Matching among College Graduates. Regional Science and Urban Economics, 51 (March 2015), 14-24. https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2014.12.001

[2] 總整課程的英文名是 capstone course,capstone (合頂石)意指建築物最頂端、最後一塊石頭,用以穩固建築結構,使其能順利完工。在高等教育脈絡下,總整課程是大學教育最後、最顛峰的學習經驗,讓學生能夠統整與深化大學所學,從而穩固地完成學習。(資料來源:國立臺灣大學教學發展中心)

[3] 引自課堂簡報「Capstone and GPA」

[4] Thomas, K., Wong, K-C., & Li, Y-C. (2011). Capstone designs at CUHK. Working Paper 9. Hong Kong: Centre for Learning Enhancement And Research, Th e Chinese University of Hong Kong. http://www.cuhk.edu.hk/clear/research/WP9_TWL_2011.pdf

[5] Hummer, J. A. (2014). e Content and Integrative Component of Capstone Experience: An Analysis of Political Science Undergraduate Programs. Journal of Political Science Education, 10(2), 222-242. https://doi.org/10.1080/15512169.2014.894366

[6] 原句為「If any program is to be reformed, it must begin with the faculty members themselves.」

[7] 引自 My Little Airport《憂傷的嫖客》一曲

[8] VUCA 是volatility(易變性)、uncertainty(不確定性)、complexity(複雜性)、ambiguity(模糊性)的縮寫